「縫製仕様書ってなに?」「ブランドを始めたいけど、仕様書ってどうやって作るの?」

そんな声をよく耳にします。服づくりを始めたばかりの方にとって、縫製仕様書は聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は商品づくりの成否を左右する“見えない設計図”なのです。

縫製仕様書とは、デザイナーのイメージを正しく縫製工場に伝えるための必須資料です。記載内容次第で、服の仕上がりや生産効率、さらにはコストや納期にも大きく影響します。正しく作成することで、トラブルの少ない安定したものづくりが可能になります。

この記事では、縫製仕様書の基本的な役割や目的、書くべき項目、実際の作り方、注意点までを丁寧に解説します。

縫製仕様書とは何か?基本の役割と目的

服作りを始めたばかりの人や、これから自分のブランドを立ち上げたいと考えている人にとって、「縫製仕様書」という言葉は少し堅く、難しく感じられるかもしれません。しかし、縫製仕様書はアパレル製品を実際に“カタチ”にするための非常に重要なツールです。

縫製仕様書とは、デザインされた服を正しく生産現場に伝えるための設計図のようなものです。会社や業界によっては「仕様書」「加工依頼書」「縫製指示書」などと呼ばれることもありますが、その役割は共通しており、完成品の品質や納期に大きな影響を与える資料となります。

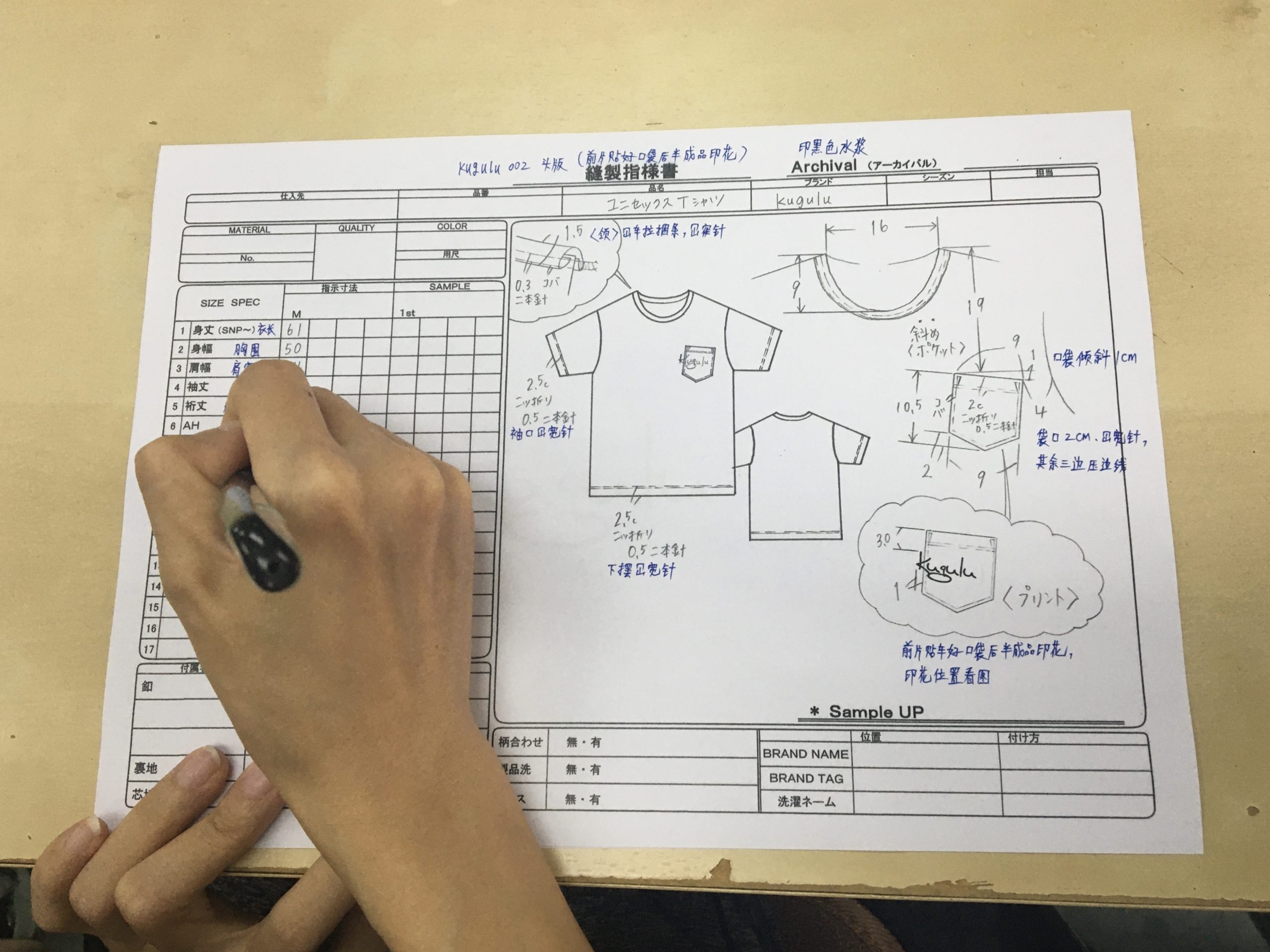

具体的には、裁断されたパーツをどの順番で、どのように縫い合わせるか、副資材の配置や縫製の方法、サイズの詳細、糸の種類や縫い目の密度まで、細かく指示します。これがなければ、いくら優れたデザインをしても、それが思い通りの形で仕上がるとは限りません。

なぜ縫製仕様書が必要なのか?服作りに与える影響

服づくりの現場では、デザイナーのイメージをそのまま形にするためには、現場との情報共有が非常に重要です。その橋渡しとなるのが縫製仕様書です。

例えば、袖の幅が数ミリ違うだけで全体のバランスが崩れることもあります。また、副資材の種類や位置、ステッチの入れ方など、細部まで正確に伝えなければ、縫製工場は判断に迷い、仕上がりにもばらつきが出てしまいます。縫製仕様書があれば、こうした認識のズレを最小限に抑え、品質を均一に保つことができます。

さらに、縫製仕様書はコストの見積もりや副資材の発注、サンプルチェック、検品作業など、さまざまな場面でも活用されます。一度しっかりと作成すれば、生産効率が上がり、リピート生産時の資料としても再利用できるというメリットがあります。

縫製仕様書に記載すべき主な項目とは

縫製仕様書に盛り込むべき内容は多岐にわたりますが、主に以下のような項目が含まれます。

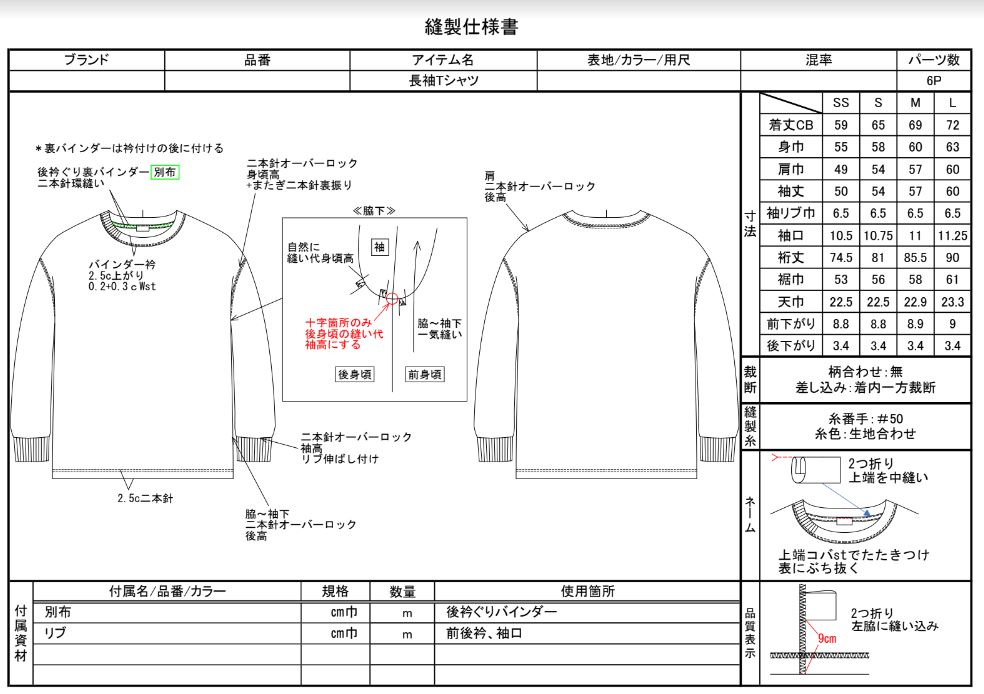

まず「表題」では、ブランド名やアイテム名、シーズン、依頼日、納期などの基本情報を記載します。これにより、どの製品の指示書であるかがひと目でわかります。

次に「絵型」。これは服の前面・背面のイラストで、全体のデザインやシルエットを把握するために必要です。刺繍やプリントなどの二次加工がある場合は、その位置も明記します。

続いて「表生地明細」には、使用するメイン素材の名称や品番、混率、規格、仕入先などを記入します。「副資材明細」ではボタンやファスナーなどの付属パーツについて、必要な数や使用箇所、色番、単価などを細かく指定します。

そして「縫製指示」では、パーツの縫い方、ステッチ方法、運針数、芯地の使用箇所など、実際の縫製作業に直結する情報を記載します。「縫製説明図(展開図)」も添えることで、文章では伝えきれない細部まで可視化できます。

最後に「サイズ表」では、各サイズ(S・M・Lなど)における肩幅や着丈などの寸法を記載します。サンプル段階や量産時の検品作業でもこのサイズ表が基準になります。

縫製仕様書の具体的な作り方と流れ

実際に縫製仕様書を作成する際は、まず服の設計イメージを明確にし、それに必要な情報を一つひとつ言語化していく作業が必要です。最初にデザイン画やアイディアスケッチをもとに絵型を描き、全体像を共有できるようにします。

次に使用する生地、副資材を確定し、それぞれの詳細情報を明記していきます。品番や色番、規格といった情報が不正確だと、誤った資材を発注するリスクがあるため、必ず確認のうえで記入します。

その後、縫製の手順や仕様を整理して記述していきます。袖の付け方、ポケットの処理、縫い合わせの順番などを具体的に言葉で示し、必要に応じて図解を加えることで、現場での誤解を防ぐことができます。

縫製説明図やサイズ表の作成も重要なステップです。ここまでくれば、仕様書としての骨格が整い、実際に縫製工場に渡しても意思疎通が可能になります。

縫製仕様書を作る際の注意点とよくあるミス

縫製仕様書を作る際にもっとも気をつけたいのは、「伝わるかどうか」という視点です。どれだけ頭の中で明確にイメージしていても、それが相手に伝わらなければ意味がありません。

特に初心者に多いミスとして、情報の記載漏れや曖昧な表現が挙げられます。たとえば、縫製糸の太さ(糸番手)や縫い目の間隔(運針数)を省略すると、現場では判断できず、確認作業が増えます。芯地の貼り位置が明確でない場合、仕上がりに影響することもあります。

また、「言わなくてもわかるだろう」という感覚で書かれた仕様書は、特に海外工場にとっては誤解の原因になります。翻訳を介するケースも多いため、主語と目的語を明確にし、誰が見ても同じように理解できる文章で書くことが大切です。

さらに、サイズ表の数値が古いものの流用でズレていたり、副資材の要尺(必要な数量)に誤りがあることも、よくあるトラブルの原因です。納期が迫る中での修正は大きな負担になるため、初期段階でのダブルチェックが欠かせません。

kuguluでできること|服作りをもっとスムーズにするサービス

これからブランドを立ち上げようとしている方や、服づくりの流れをすべて一人で抱えている方にとって、縫製仕様書の作成は大きな壁となります。そんなときに頼れる存在が「kugulu(クグル)」です。

kuguluは、小ロットからのアパレル生産を一社完結で支援するサービスです。仕様書の作成に不安がある方でも、デザインが決まり次第、サンプル作成から生産・納品までをすべて任せることができます。特に、これまで服づくりの経験がない方でも安心して進められる体制が整っています。

最小ロットは50枚から対応可能なので、テストマーケティングやポップアップ販売、ユニフォーム用途などにも適しています。また、タグやパッケージ、ブランドロゴの制作サポートも含めたブランディング支援も充実しており、「最初から最後まで全部お任せしたい」というニーズにしっかり応えてくれます。

ブランドを本気で形にしたい、でも何から手を付ければいいのか不安——そんな時は、プロと一緒に進められるkuguluのサポートを活用することで、確実な一歩を踏み出せるはずです。

公式サイトはこちら:https://www.kugulu.jp/

まとめ|縫製仕様書を活用して理想の服づくりを実現しよう

縫製仕様書は、服づくりを成功させるための「見えない設計図」です。デザインのイメージを正確に伝え、製品として形にするためには欠かせない存在であり、同時にコストや品質、納期管理など、ビジネス面でも重要な役割を果たします。

初めてのブランド立ち上げでは戸惑うことも多いかもしれませんが、テンプレートの活用や、経験あるパートナーとの連携で、そのハードルはぐっと下がります。明確でわかりやすい仕様書を作ることは、信頼できるものづくりの第一歩です。

そして、自分だけで全てを抱え込むのではなく、kuguluのような伴走型のサービスを活用すれば、服づくりはもっと自由に、もっと楽しくなるはずです。

ぜひ、縫製仕様書の基本を押さえたうえで、自分の理想とする一着を世の中に送り出してください。