「アパレルのサンプル制作で毎回うまくいかない…。」「発注したはずなのにイメージと違う仕上がりが届いてしまうのはなぜ?サンプルで失敗して、無駄なコストや時間をかけたくない。」

アパレルブランド立ち上げ初期でこのような悩みを抱えている人も多いです。

アパレルサンプルでの失敗は、よくある「見落とし」や「思い込み」が原因になっていることが多く、発注前の準備と確認次第で大きく防ぐことができます。

この記事では、アパレルサンプルで起こりがちな失敗例とその原因を明らかにし、成功するためのチェックポイントや試作の進め方を、現場での経験を交えて具体的に紹介します。

アパレルサンプル制作でよくある失敗パターン

服づくりにおいて、サンプル制作は商品の完成度を左右する重要な工程です。とくに立ち上げ初期のブランドにとって、1枚のサンプルが「世界観」を体現する試金石にもなります。しかし、サンプル制作の現場では「完成したものがイメージと違った」「素材の風合いがまったく異なる」「予定外のコストがかかってしまった」など、さまざまな失敗が起こりがちです。では、それらは具体的にどのようなものなのでしょうか。

サイズ感のズレによるフィッティング不良

もっとも多い失敗のひとつが、サイズの誤差によるフィッティングの不良です。とくにパターンの指示が曖昧だった場合や、寸法指定と実寸との整合が取れていない場合、試着して初めて「ウエストがきつすぎる」「肩が落ちすぎる」などのズレに気づくことになります。パターン修正や再サンプルの手間がかかるうえ、生産スケジュールにも遅れが出るため、注意が必要です。

生地の選定ミスによる風合いの違い

「こんなに光沢感が強いとは思わなかった」「落ち感が足りない」といった声もよく聞かれます。写真や参考画像だけで生地を選定した場合、実物の風合いや透け感とのギャップが生まれやすくなります。とくに柔らかさや厚みなど、視覚では判断しにくい要素はサンプル制作後の大きな落とし穴になります。

縫製仕様の伝達ミスで仕上がりが大きく異なる

仕様書やテックパックの記載が不十分なまま進めてしまい、襟や袖の縫い方、ステッチの位置などが意図と異なっていたというケースも頻発します。こうしたミスは、パーツごとの縫製方法にまでこだわりがあるブランドほど起きやすく、仕上がりに大きな違いが出てしまいます。

コストの想定外による予算オーバー

サンプルだからと軽視して資材や加工を自由に選んでしまい、いざ本生産に入ろうとしたときに「1枚あたりの単価が高すぎて利益が出ない」という事態に陥ることも。とくに特殊素材や海外調達が必要な資材を選んだ場合、納期とコストが予想以上に膨らむことがあるため、注意が必要です。

なぜアパレルサンプルの失敗は起きるのか?その原因を解説

こうした失敗は、決して偶然や運によって起こるわけではありません。多くの場合、「現場との認識のズレ」や「指示不足」「確認不足」によって生じています。では、その原因をもう少し詳しく見ていきましょう。

発注者と工場の間にある「認識のズレ」

工場は、基本的に「指示された通りに正確に縫う」ことを得意としています。逆にいえば、「言葉にされていない希望」や「ブランドの空気感」まで読み取ってくれるわけではありません。たとえば、「この釦は間に合わなかったので、似たものに変えておきました」といった判断も、現場では珍しくありません。しかし、似ているだけのパーツが、全体の雰囲気や着心地を損なうこともあるのです。

仕様書・指示書の不備や曖昧さ

仕様書やテックパックの精度は、そのままサンプルの精度に直結します。「素材は綿」とだけ書かれていても、番手や織り方、厚み、染めの工程などで全く異なる仕上がりになります。また、ボタンや裏地といった付属品の指定があいまいな場合、工場側の判断で変更されることがあり、それが「ブランドらしさ」を損なうことにもつながります。

試作前の確認工程が不足している

忙しさやスケジュールの都合から、確認のステップを飛ばしてしまうと、結果として修正が重なり、かえって時間とコストが膨らむことになります。とくに生地や付属資材に関しては、サンプルカットや実物確認を経るだけでも、大きな失敗を未然に防ぐことができます。

失敗を防ぐために押さえておきたい発注前のポイント

失敗を減らすには、試作の前段階でどれだけ具体的に準備を整えておくかがカギになります。デザインや世界観を伝える力と、仕様を明文化する力の両方が求められるのです。ここでは、試作を依頼する前に確認しておきたいポイントを紹介します。

完成イメージを明確に言語化・可視化する

「こんな感じで」と口頭で伝えたり、他ブランドの写真を共有するだけでは、理想の服は伝わりません。理想のシルエットや着用シーン、素材感などを言語化した上で、イメージボードや参考素材を組み合わせると、工場やOEMパートナーも共通認識を持ちやすくなります。

たとえば、「上品な艶のあるスカート」と言っても、人によって捉え方は異なります。できるだけ具体的に、「キュプラのような滑りと光沢感」「シャカシャカせず落ち感がある」など、使用用途とともに伝えることが大切です。

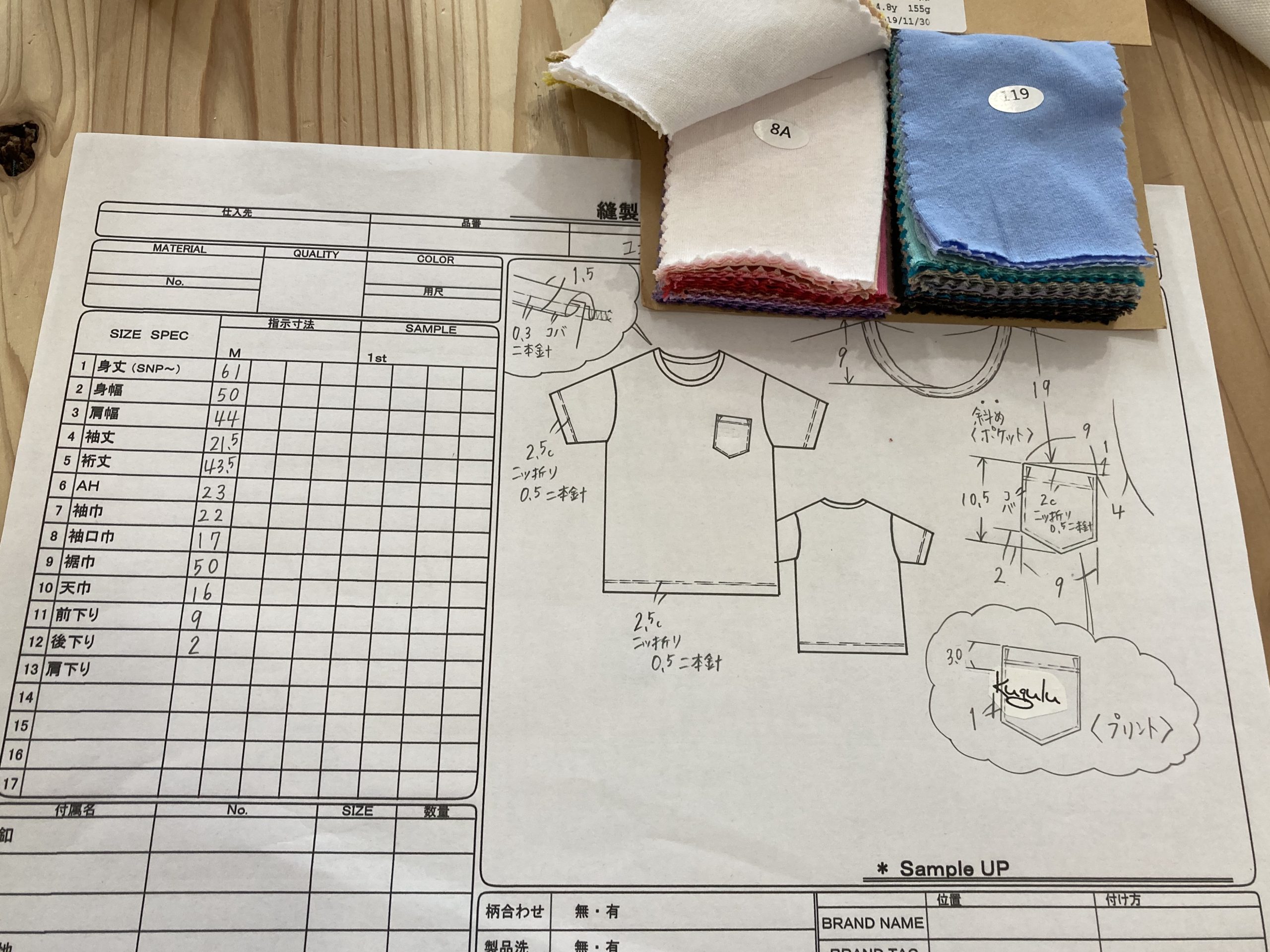

必須項目を網羅した仕様書を作成する

寸法、素材、附属、ステッチ、加工内容……服づくりでは、見えない部分にこそ精度が問われます。仕様書には、各パーツの名称や位置、使用する資材の品番やメーカー名などもできる限り明記しておきましょう。

特に資材は、発注者側の「お任せ」によって大きく変わってしまうリスクがあります。たとえば、裏地を安価なポリエステルに変更した結果、静電気で肌に張り付いてしまう、ファスナーを別製品に変えた結果、洗い加工で破損してしまうといったトラブルも起こり得ます。

サンプル前にミニ打ち合わせを挟む重要性

仕様書やデザイン画を共有したあと、そのままサンプルに進めるのではなく、工場やOEMと軽く認識をすり合わせる時間を設けることで、多くのズレが未然に防げます。

とくに初回取引や初めての素材を扱う場合には、事前の会話が信頼関係を築くうえでも重要です。対話を重ねることで、サンプルの先にある「ブランドの意図」や「シーズンテーマ」まで共有することができます。

試作を成功に導く進め方と現場の工夫

試作は“確認作業”ではなく、“試す作業”です。一発で理想形が完成することはまずなく、修正を前提としたプロセス設計が必要です。ここでは、試作段階で意識しておきたい実践的な工夫を紹介します。

サンプルは「一発勝負」ではないと理解する

「最初のサンプルで完璧なものを」と思うと、かえってプレッシャーになり、判断が鈍ります。サンプルは、完成形へのプロトタイプであり、完成度の高い服を作るための“叩き台”です。試着、洗濯、撮影などを通じて課題点を見つけ、次の改善に繋げることが目的です。

試作回数に応じてコストはかかりますが、量産でのトラブルや在庫リスクを避けるためにも必要な工程と捉えましょう。

フィードバックは写真・コメントで具体的に

工場にフィードバックを返すときは、できるだけ視覚情報を添えるのがポイントです。「襟ぐりが詰まりすぎ」と言うよりも、「5mm下げた状態の写真」を添えて、「このくらいの開きが理想です」と伝えるほうが正確です。

ステッチの幅や縫い代の処理なども、現物写真や参考品を使ってやりとりをすると、双方の理解度が格段に高まります。

スケジュール管理と再試作の余裕を確保する

理想の試作を目指すなら、「納期ギリギリ」の状態で進めてしまうのは避けましょう。修正や調整を踏まえた再試作の時間をスケジュールに組み込むことで、結果として完成度の高い商品に仕上がります。

とくに繁忙期には工場側のキャパシティも限られるため、余裕のある進行がサンプル成功の鍵になります。

まとめ|失敗を恐れず、精度の高い試作を実現するために

アパレルサンプルの失敗は、誰にでも起こりうるものです。しかし、事前の設計や対話を丁寧に重ねることで、そのリスクは大きく下げることができます。仕様の見直し、資材選定、そして試作進行の工夫。ひとつひとつの積み重ねが、理想の一着を実現する近道になります。

もし、「一から自分で進めるのは不安」「信頼できるパートナーがほしい」と感じたなら、kuguluのサポートをぜひ活用してみてください。

アパレル初心者におすすめのサポートサービス「kugulu」

試作の失敗は、経験が少ないほど起きやすいものです。服づくりの知識が不十分な状態で仕様書を作成し、資材選定や納期管理まで一人でこなすのは、負担も大きくリスクも高くなります。そんなときに心強い味方となるのが、アパレル試作に特化したサポートサービス「kugulu(クグル)」です。ぜひお気軽にご相談ください。

公式サイトはこちら:https://www.kugulu.jp/